米其林的「在地爭議」

- 2016-09-05 訂閱電子報

-

上月,新加坡版《米其林餐飲指南》盛大發行,米其林發行版圖又增一處外,別具意義則是,江振誠主廚開設的「Restaurant ANDRÉ」一舉拿下二星,對台灣廚藝工作者而言可說一大鼓勵。

上月,新加坡版《米其林餐飲指南》盛大發行,米其林發行版圖又增一處外,別具意義則是,江振誠主廚開設的「Restaurant ANDRÉ」一舉拿下二星,對台灣廚藝工作者而言可說一大鼓勵。然有趣的是,相比於台灣餐飲界的振奮歡喜,觀察當地報導與相關討論,卻似乎多出不少雜音,有的質疑不公、有的為遺珠抱憾不平……當然,每每必然衍生的:究竟來自西方的餐飲評鑑能否真正理解在地、反映在地的疑問,也同樣再次被高調提及。

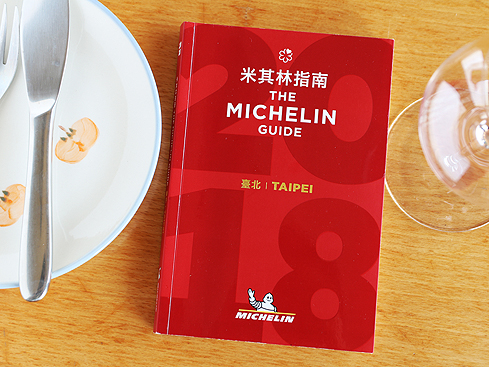

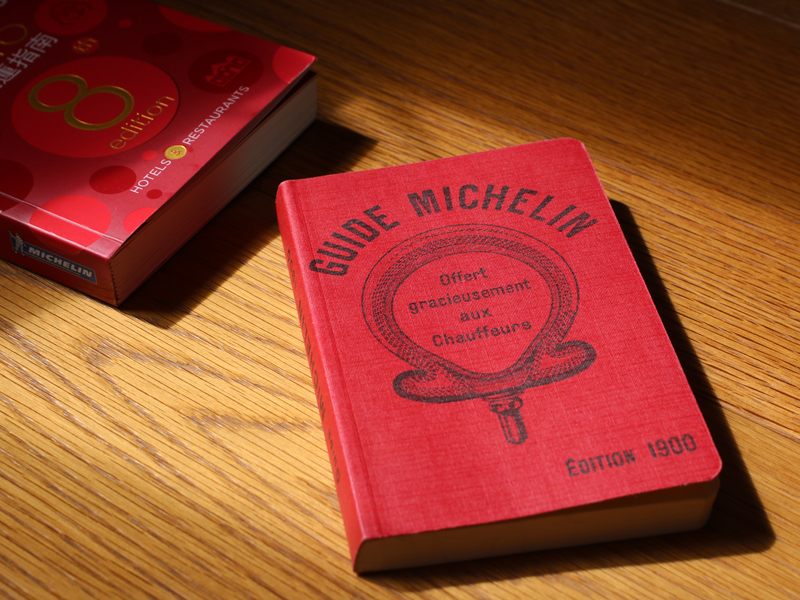

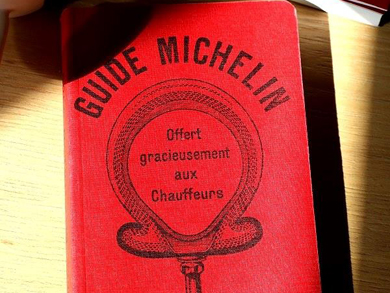

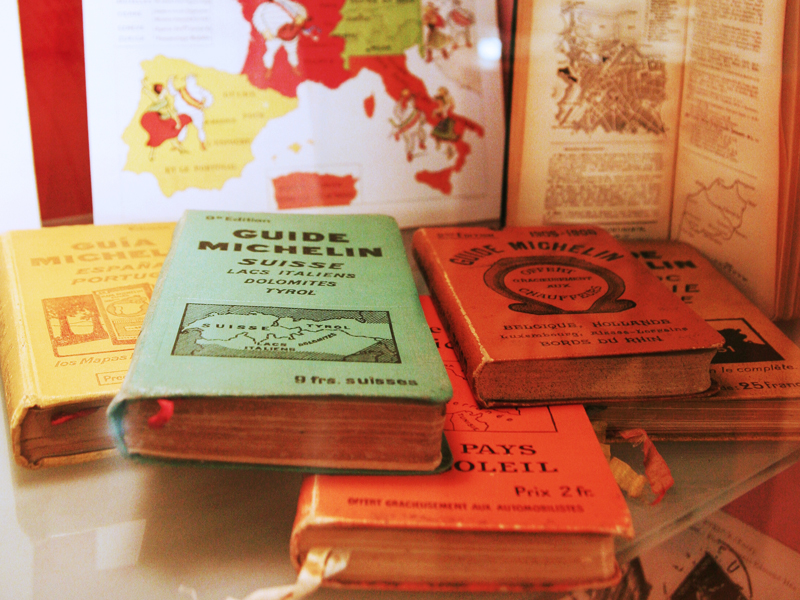

《米其林指南》自1900年起創刊於法國,1923年起除旅遊資訊外開始推薦餐廳。1938年正式分冊,《米其林餐飲指南》自此誕生。2000年起在地址電話和星等資訊以外增加了餐廳圖片和簡介。2006年首度跨出歐洲推出紐約版,2007年進軍亞洲。今年的新加坡版之後,接下來預計將在九月下旬問世的是上海版。

而百多年來,這本紅色小書的發行範圍和影響力逐步遍及全球,成為飲食圈眾所仰望的餐廳寶典。近幾年雖因擴張迅速、版本太多而不免在各地備受議論,還有急起直追的《The World's 50 Best Restaurants 世界五十最佳餐廳》搶去不少鋒頭,卻仍難以搖撼其動見觀瞻地位。

而百多年來,這本紅色小書的發行範圍和影響力逐步遍及全球,成為飲食圈眾所仰望的餐廳寶典。近幾年雖因擴張迅速、版本太多而不免在各地備受議論,還有急起直追的《The World's 50 Best Restaurants 世界五十最佳餐廳》搶去不少鋒頭,卻仍難以搖撼其動見觀瞻地位。顯而易見地,米其林的「在地爭議」,明顯發生最激烈在亞洲。從2007年首發的《東京版》、2008年底的《香港版》以及2009年的《大阪、京都版》,每每出版亞洲全新城市或國家版本時,東西方餐飲文化與形式的差異,幾乎每一登陸,從榜單到星等,都必然掀起聲量不小的討論與批評、經歷一段不短的陣痛期。

即使為此不斷修正腳步,比方努力提高在地料理比例,重點納入小吃攤、小食店等庶民餐飲類型,卻仍難平眾議。

而我,早在多年前親身來到《米其林指南》巴黎營運總部,實地參觀並進行深入訪談後,對此於是漸能平心開放以對。

首先,不能忘卻是,無論在餐飲界地位多崇高多經典,《米其林餐飲指南》在性質上始終是一本由私人公司出版、以銷售營利為目的、提供旅人使用的「指南」。

因此,目標讀者與消費者既為「旅客」、特別是西方旅客,主要功能應在「推薦」,而非一城一地餐廳全貌之完整刊列與評價。且比起「在地觀點」來,如何讓遊人一方面既能領略當地風情,同時還能「自在舒適、安心享用」才更是重點。

尤其據了解,每一新刊首發之初,為能精準落實米其林指南的評鑑品質和標準,「米其林密探」群裡,本地人通常只佔一部分比例,之後才會視情況逐年調高;且新手密探都需先在歐洲經過完整訓練,並累積足夠試吃經驗後才能上陣。

在此前提下,所列舉餐廳以及所評星等高下,當然無可避免呈現出鮮明的角度和立場。──在我看來,是更貼近於法國廚藝美學的角度和立場。

對此,我雖老愛開玩笑說,出了法國、以及不想吃高檔法國料理時,星星們就派不上用場。也確實認為,這套於百年裡逐步點滴建立的、十足法式思維的Fine Dining審美標準,無論如何都不可能真正放諸四海皆準。

對此,我雖老愛開玩笑說,出了法國、以及不想吃高檔法國料理時,星星們就派不上用場。也確實認為,這套於百年裡逐步點滴建立的、十足法式思維的Fine Dining審美標準,無論如何都不可能真正放諸四海皆準。但同時間,這麼多年來,透過米其林指南的眼光,我不僅一次次領略了西方創作型料理的神髓和極致之美,也學到了看待、享用西式頂級fine dining的態度和方法。

事實上,不管是哪一種指南,即使遴選制度再公正客觀,只要涉及高下評判,就不可能沒有各自的立場。

與其視之為偏差與缺失,換個方向看,又何嘗不是一種視野與特色?畢竟,看餐廳評美食的方式與角度太多、可參考可追隨的指南工具無數,各有參考價值;端看怎麼選擇、怎麼看待,以及,在何時何地何種需求下使用它。