台菜?法菜?台魂法菜?

- 2019-10-28 訂閱電子報

-

近年,「在地法菜」風起雲湧,台魂法菜、日魂法菜、泰魂法菜、粵魂法菜……狂潮般全球席捲,各國各地之新一代西菜裡,特別是躍登國際舞台之新銳名廚手筆,都多多少少滲入在地元素在地影跡。

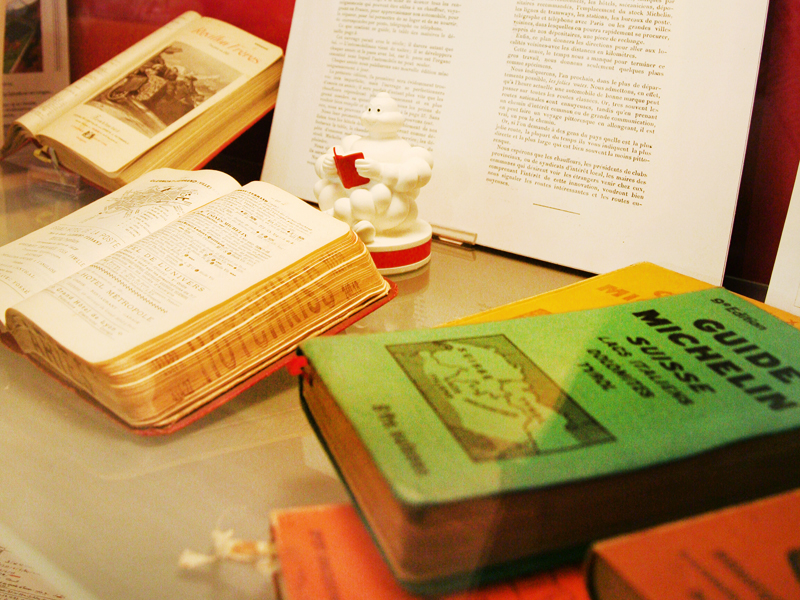

過往,我曾在〈西菜裡的台灣味〉與〈台灣味,自自然然綻放〉兩篇文字中,先後論述此波風潮的緣起:當法菜在獨特歷史人文背景與圓熟發展下,逐步蔚成全球西廚的共通語言,來自四面八方、出身或立足不同國度地域主廚們紛紛加入行列;為了標櫫、彰顯自身於世界廚藝版圖上的存在位置,「在地」成為重要表現主題,法菜為形式骨幹,在地食材、在地味道為血肉魂魄,成為此刻法菜的主流樣貌與表情。

尤其回看歷史,自上世紀七〇年代興起的「新料理」浪潮後,對在地食材的高舉,早成近代法菜核心精神之一,遂而這樣的演進脈絡也是理所當然合情合理。

一路繁衍至今,相關符碼玩到極盛,難免連菜色類型本身都越來越往在地靠攏(比方米飯料理開始在套餐裡風行便是一例);在普羅大眾言,遂難免漸漸萌生疑問:這究竟是法菜?台/日/泰菜?還是fusion混融菜?

平心而論,會有此問也是難免。首先,不少此領域名廚或多或少都同時高舉或背負振興在地料理文化、提高國際能見度的意圖與使命,比方數年前由法菜訓練出身的丹麥noma餐廳主廚René Redzepi 所引領的「新北歐料理」便屬此類。

但事實上,新北歐料理的崛起,除了確實將北歐從廚壇邊緣一舉推向核心,也為才剛經過分子廚藝洗禮的法菜注入嶄新活力,成為此股「在地法菜」流風的最大推波助瀾之力──但其與正宗傳統北歐料理間的落差距離,以至「這究竟能不能算北歐料理」,在當地也始終是熱烈討論話題。

但對我而言,這答案理應無比清晰:廚藝的國界之別,不在食材、元素、調味,而在形式、思維、方法。

遂而,絕非以醬油、豆腐乳、虱目魚入菜便成台菜,加了番茄羅勒橄欖油便是義菜,有鵝肝醬有松露便是法菜;一切應回歸自古傳承至今之本來技法體系,是否為台菜之技、日菜之方、法菜之法,才是關鍵。

舉例而言,以今年幾處所嚐,如「Taïrroir 態芮」的香煎白帶魚捲以剝皮辣椒和嫩薑、佐搭枸杞蛋黃醬和白蘆筍,材料味道無一不台,但以形式與技法論,毫無疑問是台魂法菜。「祥雲龍吟」的紅喉魚,覆以小黃瓜醋、大黃瓜丁、馬鈴薯泥與酢漿草,日式餐廳、台產食材,然在我看來,這素材醬汁之層疊邏輯,似是更偏法菜。

尤其在地傳統料理在追求與時俱進之際,常師法西菜法菜(比方台菜中菜西吃、以至日菜裡的「創作料理」都屬此類)進行革新,為了避免混淆,使本色神髓出現流失變異,更應區辨分明。

──至於若從形式體系技法都交揉,則才該歸入fusion混融之列。只不過,世間真正嫻熟專精多國多地料理之本格神髓技法者委實太難得罕見,導致新奇譁眾有餘,真能出類拔萃、讓人口服心服的混融菜鳳毛麟角,遂從來難成氣候,甚至還使fusion一詞在廚界多少沾染上負面污名……不過,這可又是另一個話題了。