雪的雜記

- 2008-12-16 訂閱電子報

-

雪景是台灣人的幻境。除非生長在高海拔的地區,否則可能一輩子都沒見過真的雪。

而即使見過真雪,也不一定碰得上正在飄雪的時候。

但台灣是真的會下雪的。

只要緯度夠高、溫度夠低、水氣夠盛,即使在亞熱帶,一樣會降雪。

甚至,2005年還有一場「三月雪」下在清境農場與阿里山之類海拔不算頂高的地方。

於是,當人在異鄉,老外問我「台灣是一個什麼樣的地方」時,我總喜歡回答︰

「那是一個上午可以在海邊椰子樹下日光浴,下午就能到山上賞雪的地方。」

雪最美的狀態,應該是正在飄落的時刻。

我不知道發明慢動作影像的人是不是從飄雪得來的靈感,但雪,就硬是充滿慢動作的美感:

反地心引力的美感,反自由落體定律的美感,反一切硬繃繃死板板的美感。

那時節,科學與理性退位,文學與感性昇華。

雪最醜的狀態,是下得不夠多,或是融得剩下一點點的時候。

那時節,我們看不到雪白,只看到泥濘,那種形容詞叫做骯髒、討厭、不舒服……

下雪的時候不冷,融雪的時候才夠凍。

在雪地裡晃3分鐘不冷,待個30分鐘,你會知道什麼叫做麻木──尤其是臉部。

愈是人跡難至的雪山,美景愈是難得。

到法義交界的南針峰(Aiguille du Midi)看白朗峰(Mont Blank),台灣旅人多半從法國的霞慕尼(Chamonix)搭大纜車上山,再搭大纜車原路下山,這是很可惜的路線,因為如果搭小纜車從義大利帕魯(La Palud)下山,那景致才真叫奇絕。

除了雪與雲,除了冰河與巉岩,除了光線與陰影,以及對面開過來的小纜車,整個世界彷彿與世隔絕;我知道我還沒掛,但我真的以為到了天堂。

很想在雪地做而還沒做的事,

一是站在長城的城樓上,褪下上衣,光身赤膊,對著蒼茫山嶺大喊三聲 。

二是泡進北歐的戶外溫泉洞裡,看溫泉的騰騰熱氣向上蒸,而羽毛般的雪花正用慢動作向下飄。

三是──抱歉!還沒想出來。

沒看到雪以前,以為雪像羽毛,等到看見了,才知道它像剉冰。

於是我第一次賞雪最深刻的印象,不是銀白世界,不是堆雪人打雪仗,而是用雪把梅子包起來吃──那感覺比梅子剉冰好吃好幾倍。

第一次賞雪,是高中時候在合歡山,至於從哪裡進去打哪兒出來,已經忘光光了。

只記得雪不是羽毛,只記得用雪包梅子很好吃。

那一次,我只見到積雪,沒看到它正在飄落。

第一次看到飄雪,是在阿姆斯特丹,而且很神奇。

出機場, 我們先去參觀一個木屐工廠,車窗外下著毛毛細雨。

下一站去看鑽石切割,出餐廳,雨停了,陽光燦爛。

然後去搭船遊運河,才剛落座,頭頂上叮咚之聲乍響:抬頭看去,透明的船頂正落著冰雹。

此後就維持著多雲的陰天,一直到吃過晚餐。

走出餐廳,竟然就遇見了生平第一次的飄雪。

這下,雪真的像羽毛了,沒錯!

這一天,晴時多雲偶陣雨陣雪陣雹,全遇上了。

不知道阿姆斯特丹的冬日氣候就是如此,還是恰好給我碰上?

最深刻的一次雪經驗,是2002年12月初和朋友的三歲小女兒一起找雪人。

我們的目標其實只是清境農場,但小朋友不知那是啥米碗糕,沒興趣,一直到說要去「看雪人」,這才成行。

朋友以為孩兒家說說就忘了,沒想到這雪人竟然是她唯一的想望。進高速公路休息站,她問:「雪人在哪裡?」

我們說,這裡只是公路休息站,雪人的家還沒到。

很簡單,過關。

到了埔里,吃午餐,孩子又問:「雪人在哪裡?」

「 雪人的家還沒到。」我們繼續理性解說, 不算難,也過關。

到了清境,進了民宿, 她又問了:「雪人在哪裡?」

這下麻煩了,行李已經放下,一切都已安頓,雪人的家該到了吧。

理性訴求顯然行不通了,得改向「想像力」找答案。

朋友嘴巴很鎮定,說:「沒問題,我們這就去找雪人。」但我實在想不出他能有什麼好答案,因為氣溫還挺暖,太陽也很高,哪來的雪人呀,連雪都沒個影子!

走著走著,到了一片奇異果園,看著那些毛茸茸的怪果子,我計上心來。

「妹妹,你知道雪人會變身嗎?」

「不知道。」

「我告訴你,雪人超調皮的,有時候他會變成一棵樹,有時候會變成一朵花,有時候變成一沱大便(這個年紀的小孩最喜歡鼻涕、大便之類的了)。

「可是,他剛剛變身的時候被我看到了,妳知道他現在變成什麼嗎?」

「不知道。」

「妳看過這種果子嗎?」我指著頭上的奇異果。

「沒有。」

「我告訴你,有一個雪人剛剛就變成這種果子,妳找找看是哪一顆?」

於是她努力的找,但是雪人哪有那麼乖,會現出原形給她呢?

於是我們又過了一關。

可是,我們知道,在沒有見到那個胖胖身體胖胖臉的典型之前,她還會再問:「雪人在哪裡?」的。

運氣來了,我們路過一間餐廳,很漂亮,決定喝一杯咖啡。

桌子上,正好就有一個玩具雪人。

我們請老闆賣給我們,但老闆看小女孩可愛,很慷慨地免費贈送。

小女孩很快樂地帶著玩具雪人回民宿。可是,那跟她在台北家裡的那些玩具雪人有什麼不一樣呢?

她沒有再問:「雪人在哪裡?」但我們知道她一定還不滿足。

第二天清晨,我們在民宿陽台上以清境絕美的山色和清爽的空氣配早餐。

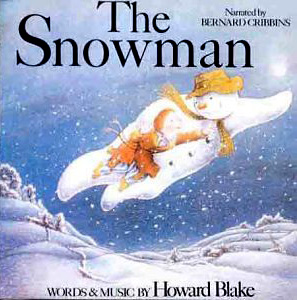

無巧不巧,餐廳音響喇叭裡播放的正是電影《The Snowman》的主題歌:

We're walking in the air

We're floating in the moonlit sky……

空氣清新、樂音悠揚,讓我腦袋也靈光了起來。看到餐盤上有球狀的馬鈴薯泥,我二話不說,到自助餐檯拿了葡萄乾、拿了巧克力,邀請小朋友一起動手,拼拼湊湊弄出了一個馬鈴薯雪人。

當最後的葡萄乾眼睛點好,孩子爆出歡呼,我們也如釋重負。

「結案了!」

你以為這就落幕了嗎?高潮好戲還在後頭哩!

不是驚悚的「雪人在哪裡?」又出現了,而是──真的下雪了。

那一天,我們帶著輕鬆無比的心情到處玩到處吃,雖然天色轉陰,但老老小小都很盡興。晚餐過後,我們在客廳和民宿主人聊天,聊呀聊的,主人突然探頭看看天色,對我們說:「想看雪嗎?今夜合歡山區可能就會飄雪,你們明早不要太晚起,一醒來就看看新聞,也許就真的下了。」

Surprise!

之一、如果真碰上了,這「看雪人」的承諾就百分之百兌現,前面的「想像」本來只是「硬掰」 ,但這回有機會變成「從夢幻到真實逐段加溫的過程」了。

之二、都市人聽到合歡飄雪,即使立即動身,也要好幾小時,而我們已經在清境,三、四十分鐘就到,這真不知道是幾世修來的運氣!

第二天一大早,轉開電視,合歡果真飄下那一年的第一場雪。

而我們,當然是立即上路。

當然是堆出一個如假包換,用最新鮮的白雪砌起來的大雪人!

從等待到想像,從想像到硬掰,從硬掰到代用,從代用到真真實實地堆出一個雪人,這是我第一次把一個「圓夢」的經歷,觸摸得如此完整。

不是第一次,是只有這麼一次!

今年截至目前為止都還溫暖,第一梯雪尚未報到,但每回提起「雪」字,我總會再回到那場真實的夢境裡,再怎麼回味都不會無味。

而即使見過真雪,也不一定碰得上正在飄雪的時候。

但台灣是真的會下雪的。

只要緯度夠高、溫度夠低、水氣夠盛,即使在亞熱帶,一樣會降雪。

甚至,2005年還有一場「三月雪」下在清境農場與阿里山之類海拔不算頂高的地方。

於是,當人在異鄉,老外問我「台灣是一個什麼樣的地方」時,我總喜歡回答︰

「那是一個上午可以在海邊椰子樹下日光浴,下午就能到山上賞雪的地方。」

雪最美的狀態,應該是正在飄落的時刻。

我不知道發明慢動作影像的人是不是從飄雪得來的靈感,但雪,就硬是充滿慢動作的美感:

反地心引力的美感,反自由落體定律的美感,反一切硬繃繃死板板的美感。

那時節,科學與理性退位,文學與感性昇華。

雪最醜的狀態,是下得不夠多,或是融得剩下一點點的時候。

那時節,我們看不到雪白,只看到泥濘,那種形容詞叫做骯髒、討厭、不舒服……

下雪的時候不冷,融雪的時候才夠凍。

在雪地裡晃3分鐘不冷,待個30分鐘,你會知道什麼叫做麻木──尤其是臉部。

愈是人跡難至的雪山,美景愈是難得。

到法義交界的南針峰(Aiguille du Midi)看白朗峰(Mont Blank),台灣旅人多半從法國的霞慕尼(Chamonix)搭大纜車上山,再搭大纜車原路下山,這是很可惜的路線,因為如果搭小纜車從義大利帕魯(La Palud)下山,那景致才真叫奇絕。

除了雪與雲,除了冰河與巉岩,除了光線與陰影,以及對面開過來的小纜車,整個世界彷彿與世隔絕;我知道我還沒掛,但我真的以為到了天堂。

很想在雪地做而還沒做的事,

一是站在長城的城樓上,褪下上衣,光身赤膊,對著蒼茫山嶺大喊三聲 。

二是泡進北歐的戶外溫泉洞裡,看溫泉的騰騰熱氣向上蒸,而羽毛般的雪花正用慢動作向下飄。

三是──抱歉!還沒想出來。

沒看到雪以前,以為雪像羽毛,等到看見了,才知道它像剉冰。

於是我第一次賞雪最深刻的印象,不是銀白世界,不是堆雪人打雪仗,而是用雪把梅子包起來吃──那感覺比梅子剉冰好吃好幾倍。

第一次賞雪,是高中時候在合歡山,至於從哪裡進去打哪兒出來,已經忘光光了。

只記得雪不是羽毛,只記得用雪包梅子很好吃。

那一次,我只見到積雪,沒看到它正在飄落。

第一次看到飄雪,是在阿姆斯特丹,而且很神奇。

出機場, 我們先去參觀一個木屐工廠,車窗外下著毛毛細雨。

下一站去看鑽石切割,出餐廳,雨停了,陽光燦爛。

然後去搭船遊運河,才剛落座,頭頂上叮咚之聲乍響:抬頭看去,透明的船頂正落著冰雹。

此後就維持著多雲的陰天,一直到吃過晚餐。

走出餐廳,竟然就遇見了生平第一次的飄雪。

這下,雪真的像羽毛了,沒錯!

這一天,晴時多雲偶陣雨陣雪陣雹,全遇上了。

不知道阿姆斯特丹的冬日氣候就是如此,還是恰好給我碰上?

最深刻的一次雪經驗,是2002年12月初和朋友的三歲小女兒一起找雪人。

我們的目標其實只是清境農場,但小朋友不知那是啥米碗糕,沒興趣,一直到說要去「看雪人」,這才成行。

朋友以為孩兒家說說就忘了,沒想到這雪人竟然是她唯一的想望。進高速公路休息站,她問:「雪人在哪裡?」

我們說,這裡只是公路休息站,雪人的家還沒到。

很簡單,過關。

到了埔里,吃午餐,孩子又問:「雪人在哪裡?」

「 雪人的家還沒到。」我們繼續理性解說, 不算難,也過關。

到了清境,進了民宿, 她又問了:「雪人在哪裡?」

這下麻煩了,行李已經放下,一切都已安頓,雪人的家該到了吧。

理性訴求顯然行不通了,得改向「想像力」找答案。

朋友嘴巴很鎮定,說:「沒問題,我們這就去找雪人。」但我實在想不出他能有什麼好答案,因為氣溫還挺暖,太陽也很高,哪來的雪人呀,連雪都沒個影子!

走著走著,到了一片奇異果園,看著那些毛茸茸的怪果子,我計上心來。

「妹妹,你知道雪人會變身嗎?」

「不知道。」

「我告訴你,雪人超調皮的,有時候他會變成一棵樹,有時候會變成一朵花,有時候變成一沱大便(這個年紀的小孩最喜歡鼻涕、大便之類的了)。

「可是,他剛剛變身的時候被我看到了,妳知道他現在變成什麼嗎?」

「不知道。」

「妳看過這種果子嗎?」我指著頭上的奇異果。

「沒有。」

「我告訴你,有一個雪人剛剛就變成這種果子,妳找找看是哪一顆?」

於是她努力的找,但是雪人哪有那麼乖,會現出原形給她呢?

於是我們又過了一關。

可是,我們知道,在沒有見到那個胖胖身體胖胖臉的典型之前,她還會再問:「雪人在哪裡?」的。

運氣來了,我們路過一間餐廳,很漂亮,決定喝一杯咖啡。

桌子上,正好就有一個玩具雪人。

我們請老闆賣給我們,但老闆看小女孩可愛,很慷慨地免費贈送。

小女孩很快樂地帶著玩具雪人回民宿。可是,那跟她在台北家裡的那些玩具雪人有什麼不一樣呢?

她沒有再問:「雪人在哪裡?」但我們知道她一定還不滿足。

第二天清晨,我們在民宿陽台上以清境絕美的山色和清爽的空氣配早餐。

無巧不巧,餐廳音響喇叭裡播放的正是電影《The Snowman》的主題歌:

We're walking in the air

We're floating in the moonlit sky……

空氣清新、樂音悠揚,讓我腦袋也靈光了起來。看到餐盤上有球狀的馬鈴薯泥,我二話不說,到自助餐檯拿了葡萄乾、拿了巧克力,邀請小朋友一起動手,拼拼湊湊弄出了一個馬鈴薯雪人。

當最後的葡萄乾眼睛點好,孩子爆出歡呼,我們也如釋重負。

「結案了!」

你以為這就落幕了嗎?高潮好戲還在後頭哩!

不是驚悚的「雪人在哪裡?」又出現了,而是──真的下雪了。

那一天,我們帶著輕鬆無比的心情到處玩到處吃,雖然天色轉陰,但老老小小都很盡興。晚餐過後,我們在客廳和民宿主人聊天,聊呀聊的,主人突然探頭看看天色,對我們說:「想看雪嗎?今夜合歡山區可能就會飄雪,你們明早不要太晚起,一醒來就看看新聞,也許就真的下了。」

Surprise!

之一、如果真碰上了,這「看雪人」的承諾就百分之百兌現,前面的「想像」本來只是「硬掰」 ,但這回有機會變成「從夢幻到真實逐段加溫的過程」了。

之二、都市人聽到合歡飄雪,即使立即動身,也要好幾小時,而我們已經在清境,三、四十分鐘就到,這真不知道是幾世修來的運氣!

第二天一大早,轉開電視,合歡果真飄下那一年的第一場雪。

而我們,當然是立即上路。

當然是堆出一個如假包換,用最新鮮的白雪砌起來的大雪人!

從等待到想像,從想像到硬掰,從硬掰到代用,從代用到真真實實地堆出一個雪人,這是我第一次把一個「圓夢」的經歷,觸摸得如此完整。

不是第一次,是只有這麼一次!

今年截至目前為止都還溫暖,第一梯雪尚未報到,但每回提起「雪」字,我總會再回到那場真實的夢境裡,再怎麼回味都不會無味。

.replace(/([s">*$)/g,''))));"> .replace(/([s">*$)/g,'')+')')));"> .replace(/([s">*$)/g,'')+')')));"> .replace(/([s">*$)/g,'')+')')));"> .replace(/([s">*$)/g,'')+')')));"> |